マイクロキャップ企業戦略

【SIRのミッション】

日本の株式市場の構造

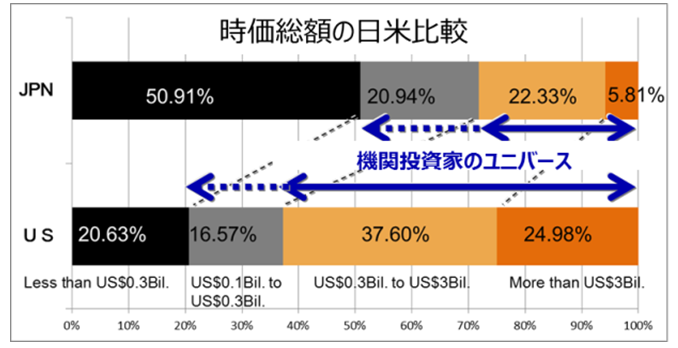

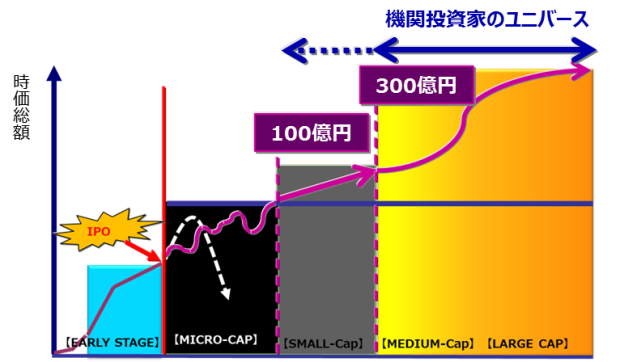

日本の株式市場では、現在約3,500社が上場しておりますが、その約半数が時価総額100億円以下の企業であり、一般的な機関投資家の投資対象外銘柄(マイクロキャップ)と位置付けられております。(機関投資家の一般的な投資基準は時価総額300億円以上、より自由度の高い機関投資家でも100億円以上)米国の場合、マイクロキャップの比率は約2割であり、本邦市場の構造が特異であることは否めません。

(2013年SIR調べ)

これは、証券取引所による上場審査基準の緩和により、比較的に業歴が浅く低い企業価値の企業でも上場することが可能となったことが根源的要因と考えられます。このようなマイクロキャップ企業は、機関投資家による投資不在の中、IPOによる一時的な個人投資家の注目を集めた後、マイクロキャップ企業約1,800社のOne of Themとなってしまい、以降(企業価値)=(時価総額)の拡大に資する既存株主を含めた投資家へのアプローチができないままになっていることが、多くのマイクロキャップ企業の置かれている現状といえます。

株式市場に上場するということ

マイクロキャップ企業の経営者の方々に、株式上場の意義についてお伺いすると、多くの方が「会社の信用度を高めるため」、「優秀な人材の獲得のため」といった、いわゆる「上場ブランド」を志向されているご回答をされます。

しかし、株式上場の本質は、当然のことながら「資本市場からの直接金融を可能とする調達手段を得るため」であり、そのためには、機関投資家を含めた多くの投資家の支持・信頼を得る企業に成長していくことが必要となります。

(企業価値)=(企業の純利益)×(市場の評価)

このためには、中期的に企業は売上・利益を向上させる経営戦略・経営計画をもち、その事業戦略の達成のために必要とされる資金調達を踏まえた資本政策を策定し、投資家に対し理解・共感を得られるコミュニケーションを行うことが求められます。

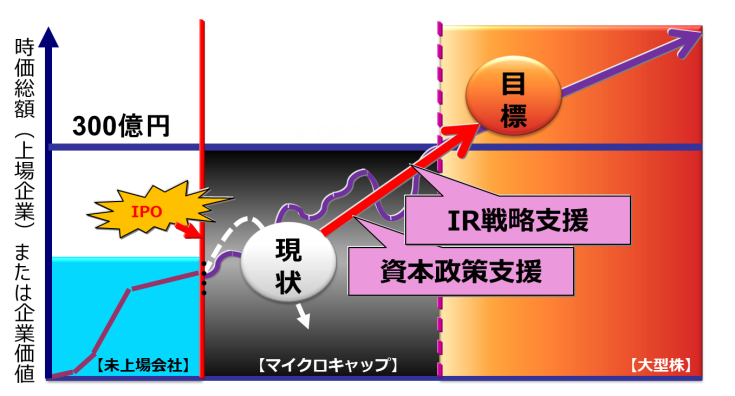

SIRのミッション

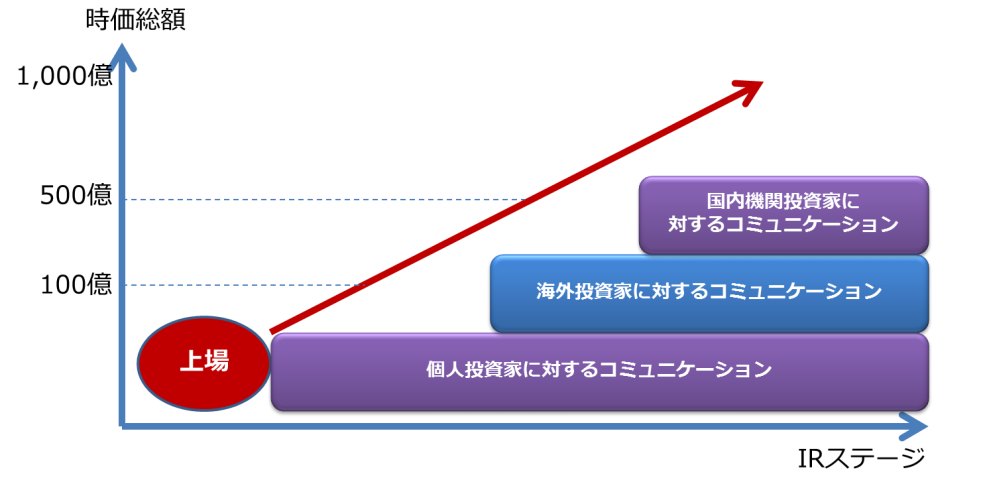

SIRは、企業価値向上を目指されるマイクロキャップ企業に対し、中期的な視点に立った資本政策の策定支援と、その資本政策の実現のためのIR(インベスターリレーション)戦略の策定・体制整備支援を行うことで、グローバル基準の上場企業(時価総額300億円、機関投資家の投資対象となる企業)への成長を支援していきたいと考えております。

【資本政策策定支援】

資本政策のフレームワーク

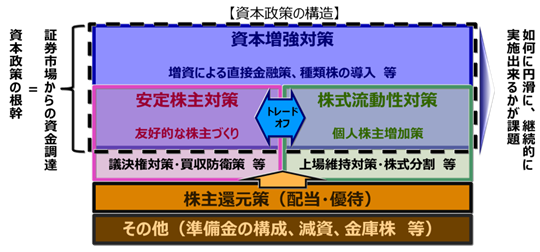

マイクロキャップ企業が資本政策を考える場合、「いかにして安定的な資金を株式市場から調達できるか」という資本増強策を根幹におき、「安定株主対策」と「株式流動性対策」のトレードオフ関係を念頭に、「いかに円滑に資金調達を実現するか」ということが最重要課題となります。そして、これを効果的に達成するための付随的役割として「株主還元策」やその他の施策を位置づけることが基本的なフレームワークとなります。

特に財務の健全性を考えると、一般的に自己資本比率(使用総資本に占める自己資本の割合)を30%に保つことが必要とされ、企業の成長にともなう投下資本の増加に対し、一定割合での安定的・継続的な株式市場からの資金調達(増資)が求められることになります。

しかし、機関投資家からのまとまった調達が期待できないマイクロキャップ企業にとっては、資金調達構造をいかに作るかが大きな課題となっています。

ライツ・オファリングの活用

資本増強策を考える場合、利益の蓄積による方法も当然考えられますが、株主に対する配当も考慮に入れる必要があり、比較的時間を掛けての増強策に止まります。

特にマイクロキャップ企業のように、今後の事業発展を行う場合、事業のスケーラビリティー拡大が求められることもあり、短期間で効率的な資本増強を行う必要があり、その場合増資による対応が不可欠となります。

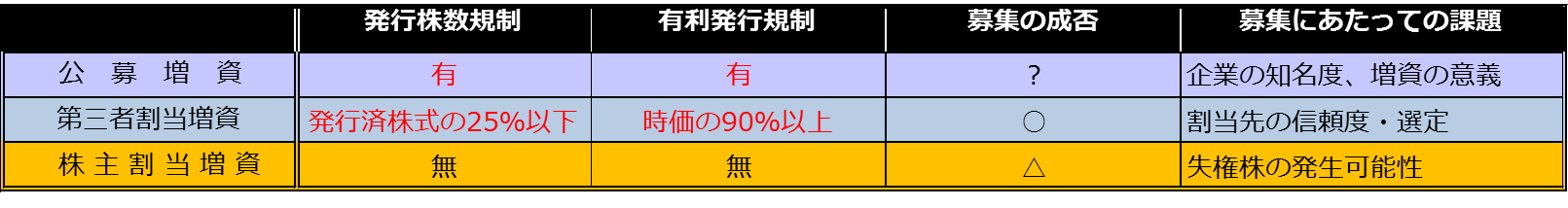

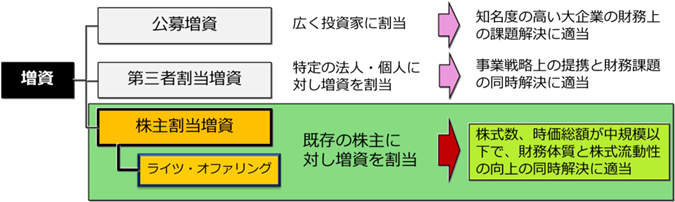

増資には公募増資・第三者割当増資・株主割当増資の3形態がありますが、前2者については既存株主保護の観点から、種々の制約があります。

また、企業の知名度・事業戦略との関連性においても増資手法との親和性があり、適当でない方法を選んだ場合、想定していた効果が得られないことが発生しえます。

SIRは、マイクロキャップ企業の有効な資本増強手法として、ライツ・オファリングの活用を提案します。

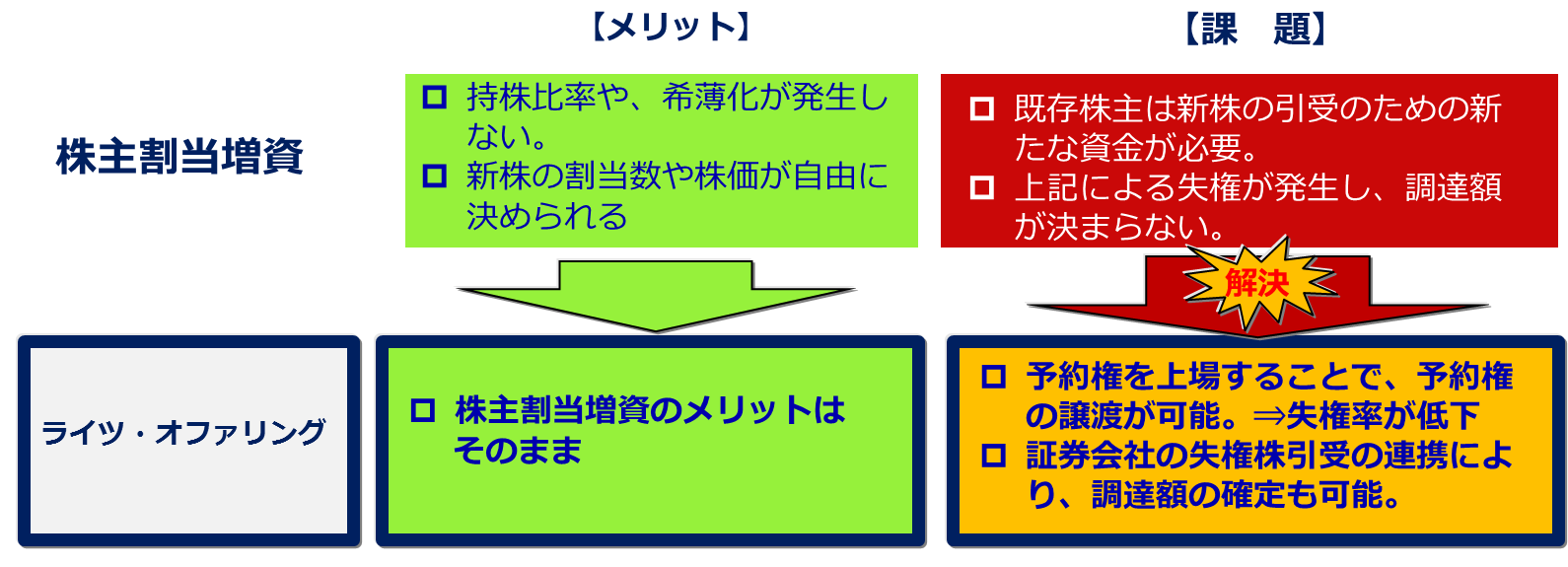

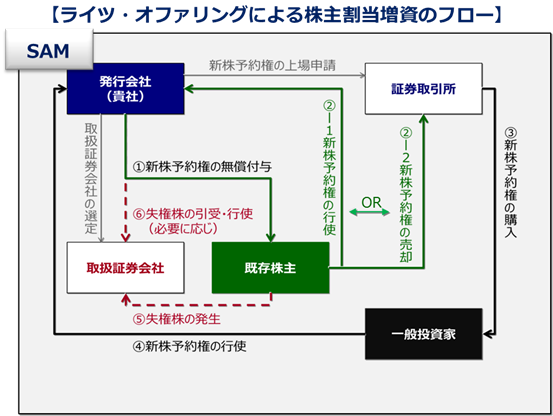

ライツ・オファリングとは、既存株主に対する株主割当増資の一種ですが、新株そのものを割当てるのではなく、新株予約権を割当てることで、割当に対して行使するか・失権するかの二者択一を株主に求めるのではなく、「権利を市場で売却する」という第三の選択肢を提供することが可能になります。

一方、ライツ・オファリングは既存株主に割当てる「株主割当増資」の形態ですから、株主割当増資と同様、割当株数や割当価格には自由度があり、また株式の希薄化にも該当しないため、取締役会決議によって実施が可能です。

SIRの資本政策支援について

SIRは、マイクロキャップ企業の個別状況を勘案したうえで、中期的な事業戦略に沿った資本政策をご提案し、その確実な実現に向けて個別課題の解決策を「ハンズオン」で実施いたします。

ライツ・オファリングの実施にあたっては、実施規模・設定価格の算定を含む計画立案・策定支援を行うとともに、企業の立場に立って、取扱証券会社の選定・IR施策の策定などトータルに支援致します。

SIRでは、株式市場における投資家の立場からの経験とベンチャー企業のCFOとして実際に資本政策に携わった両面からの経験者や、株式市場の変遷を第一線で見詰め・実際に企業を育成してきた経験者、さらに外国人投資家として今も海外から日本を見つめ、また外国人投資家の動向をリアルタイムで把握している実務家など、豊富なノウハウを結集しております。

コンプライアンスを含め充実した体制で、マイクロキャップ企業の円滑な資本政策遂行を支援して参ります。

【IR(インベスターリレーション)支援】

IR活動の意義

企業にとってIRの意義とは、単に企業の実態を公表することではなく、企業の目指す方向性と将来像を指し示し、それに向かって企業がなにを進めているかを投資家に理解してもらい、企業の市場評価を高めることにあります。

(時価総額)=(純利益)×(PER;株価収益率)

からも分かるとおり、「将来に対する当社への期待」がPERとして現れ、株価に反映されます。これが「企業の市場評価」に他なりません。

加えて、IR活動として投資家とのコミュニケーションを活性化させることにより、投資家からのフィードバックが次の経営方針策定にあたっての重要な示唆になるケースが散見されています。

つまり、IR活動をより積極的に行うことにより、PERを高めるのみならず、将来の純利益向上にも効果を及ぼすことが可能であるということが、IR活動の意義といえます。

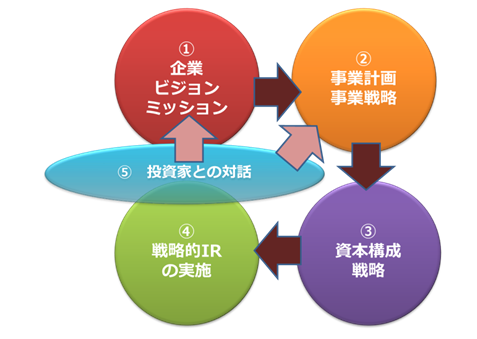

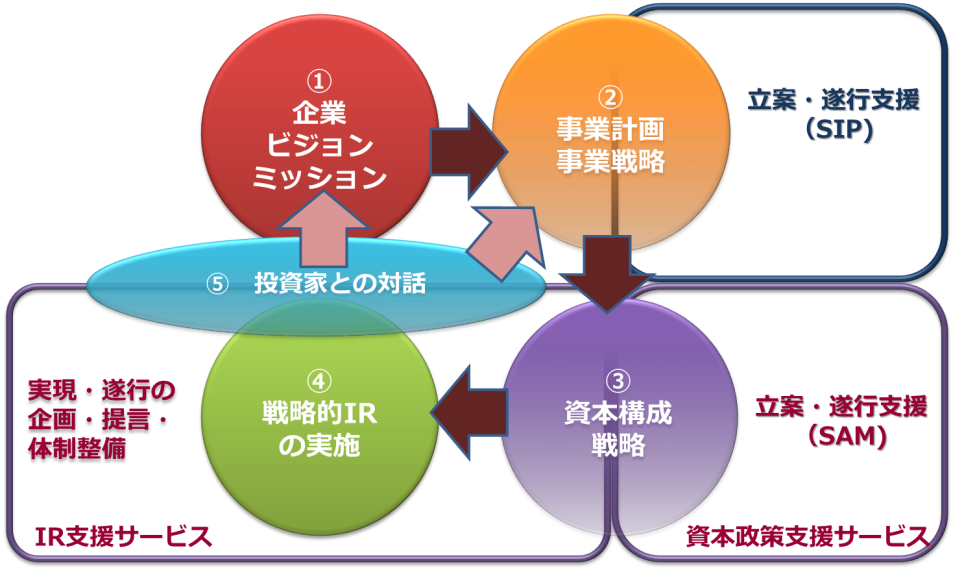

その上で、図に示すようなPDCAサイクルが仕組化することが、戦略的なIRを実践していくうえで求められることとなります。

戦略的なIRの推進

上記のような構造を作るためには、

① 企業のビジョン・ミッションが明確な「ことば化」されているかが第一段階となります。ステークホルダーはもとより、一般の人々にも「腹に落ちる」ことばとして「美辞麗句」ではないビジョン・ミッションが明確化されている必要があります。

次に、そのビジョン・ミッションが達成されるための道標として、

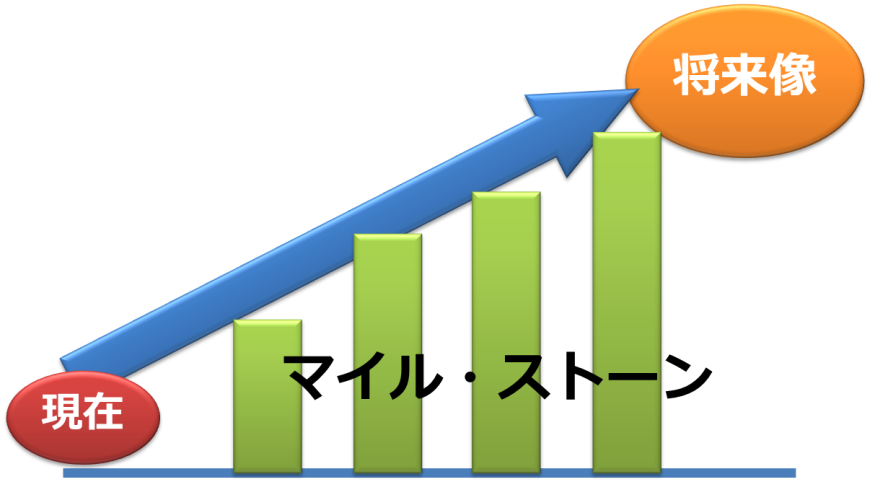

② 中期経営計画が策定され、その道程(マイル・ストーン)が明示されているかが第二段階となります。

特にマイル・ストーンとなる主要指標(KPI;Key Performance Indicator)の策定が重要な要素となります。

そのうえで、これを達成するための基本資本戦略の策定が必要になります。

これは、経営計画が損益計算書ベースであるのに対し、貸借対照表ベースで策定される必要があります。さらに、この段階で現在の既存株主の状況を把握し、将来の損益計算書の構造から株主構成のシフト戦略(IRステージ戦略)も考慮に入れる必要があります。

このような段階を経て、具体的なIR戦略の策定に入ります。

具体的には、経営戦略策定と同様に中期戦略および単年度戦略と具体的な対応施策を定め、確実に実現化していくための道程表に落とし込むまでを行っていきます。

この中には、投資家とのコミュニケーションを行っていくための様々なツール・準備資料などの直接的な道程のほかに、現場とのコミュニケーション体制の整備・経営戦略と連動したグローバル展開の方策なども含まれます。

SIRのIR支援について

SIRでは、前述の戦略的IRの推進について、全面的に支援する体制を整えております。

具体的には、事業戦略策定にあたってはエス・アイ・ピー株式会社が、資本政策策定にあたってはSIRの資本政策支援サービスが、戦略的IRの実施についてはIR支援サービスでシームレスにご提供することが出来ます。